| 社会理想的重要性

人类所具有的想象构思未来的能力,体现在对未来美好社会的构想和追求上,就是社会理想。

中国

一、古代大同理想

二、太平天国的理想

三、资产阶级维新派的社会理想:康有为的《大同书》

四、资产阶级革命派的社会理想:孙中山的民生主义

五、无政府主义的社会理想

六、马克思主义

西方

一、柏拉图的和谐社会

二、人文主义理想

三、启蒙时代的社会理想

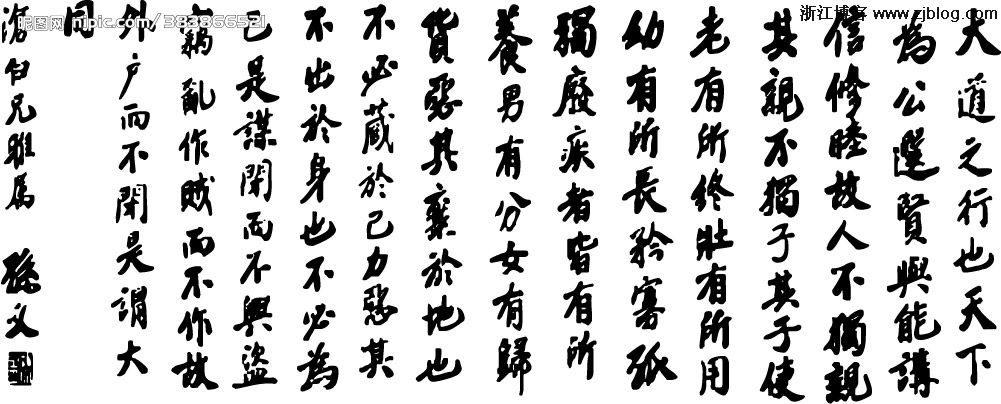

一、古代大同理想

中国人追求理想家园的思想源远流长。《诗经》中的许多诗篇就有所反映。到春秋战国时期,诸子百家学说中就有多处明显的大同理想。孔子提出比较具体的理想国模式: “有道”;墨子则构思了一个被称为“尚同”的理想社会;老子也提出了一个“小国寡民”的理想社会构想。此外,农家、法家等也各有自己的社会理想。到战国末年或秦汉之际,《礼记·礼运篇》汇合总结了诸子百家的社会理想,正式提出了大同的理念.此后,中国先人对大同理想的向往和追求仍络绎不绝。

最早设计实现理想社会的,比较有影响的应是孟子的方案。他提出以“井田制”的方法来实现。后宋代张载在营构大同世界时又重提井田,并设计了以田官取代地主的方法。北宋李觏则提出“平土”法以“均贫富”。清初的颜李学派,提出“僵田”的方法,以“不为农则无田”的措施来实现。

另有一部分人则是以浪漫地描绘出一个个虚幻、怪诞世界的方式来表现他们的大同理想追求,其中最有代表性的构想是“桃花源”和“君子国”。

农民阶级则以斗争来追求理想社会的实现。大同理想在农民战争中的首次表现,当是黄巾起义。领导者张角组建太平道,其主要思想来自《太平经》,核心是平均主义原则。张角以此为号召发动起义,欲建立一个公平合理的社会。稍后,张鲁利用大师道割据汉中,辖区内“不设长吏”,实行“义舍”制度等,实践其平均主义的理想。但只存在二十余年。此后,平均主义的思想仍然是历代农民起义高举的旗帜。

这些大同理想的追求和实践,是近代以来中国社会理想产生的重要根源。

二、太平天国的理想

太平天国运动是近代一次大规模的农民起义,它与传统农民运动血肉相连,以土地为核心问题,以平均主义追求为目标,但在西方文化渗透的新背景下,它又具有近代独特的风貌。

太平天国的社会理想,以洪秀全的一系列学说为代表。洪秀全把基督教教义同中国农民中流行的平均主义思想相掺合,创立“拜上帝教”。洪秀全的《原道救世歌》、《原道醒世训》、《原道觉世训》三文是拜上帝教的根本教义。从文中描绘的世界可看出他们的理想追求。如《原道救世歌》:“天父上帝人人共,何得君王私自传,普天之下皆兄弟,上帝视之亦赤子。”既既然大家都是兄弟姐妹,则相互之间应是不分彼此,互相帮助,有福同享,有难同当,故《天情道理书》曰: “兄弟姊妹,皆是同胞,共一魂爷所生,何分尔我!何分异同!有衣同衣,有食同食。”由这些论述中可知拜上帝教观念之核心,是平等观念。在此基础上,洪秀全的目标是永建太平之世,他设想的太平之世甚至已经包括反对狭隘民族地域观念和反对一般战争的因素,已经是大同境界了。

建都天京后太平天国的领导者将此理想付诸实践。太平大国颁布的《天朝田亩制度》紧扣土地所有制这个中心问题,想建立一个没有压迫剥削,“凡天下田,·天下人同耕”的人人平等幸福的社会。其追求的目标是:“务使天下共享天父上主上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖。”这一理想概括了千百年来中国农民对未来社会的希望和追求。

三、资产阶级维新派的社会理想:康有为的《大同书》

资产阶级维新派吸取西方文化思想,力图以之对中国进行改良,并提出了自己的社会理想,代表人物是康有为。康有为的社会理想主要体现在《大同书》中,这著作是他在传统大同思想基础上,加进西方资本主义思想和空想社会主义思想创作而成。主要内容有两个方面:一是对现存社会的批判,二是对未来社会的构想。他主要是从经济基础、政治组织和社会结构三个方面来构筑大同理想:

(1)经济基础:康有为认为理想社会应废除私有制。《去产界公生业》提出: “今欲致大同,必去人之私产而后可;凡农工商之业,必归之公”。从其“公农”、 “公工”、“公商”的设计中可看出:康有为构思的人同社会,是一个实行公有制,按计划经济模式运营的社会。

(2)政治组织:康有为认为要天下太平,必须“破国界合大地”。因此他构想出一个比联合国还要彻底的公政府。各级官员都是通过选举产生,官吏与百姓之间关系融洽。“全世界人皆平等,无爵位之殊,无舆服之异,无仪从之别。”

(3)社会结构:康有为设想大同社会是一个消灭阶级,废除家庭,没有任何天然或人为束缚的社会:每个人都享有充分的自由、平等、独立等人权。

康有为在外缘文化刺激下,构思出了一个尽善尽美的人类家园。这个家园与历史上其他大同理想不同之处在于,它不再把目标停留在远古社会低下的生产力水平,而是把理想寄托于将来;它追求的不再是无欲禁欲的社会,而是“声光电化”,充满现代气息;它在许多方面虽然以资本主义社会为目标,但它又力图避开资本主义社会的种种弊端。这无疑具有巨大进步意义。

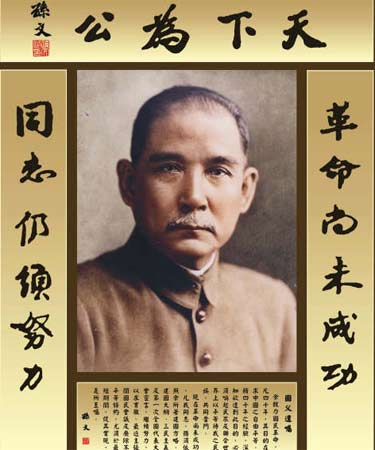

四、资产阶级革命派的社会理想:孙中山的民生主义

资产阶级革命派解决中国问题的出发点是以武装起义推翻清朝封建统治。但此后中国何去何从?为解决这问题革命派也提出自己的社会理想,集中体现在孙中山的民生主义。

与康有为不同,孙中山是从现实的考虑出发,力图找出一条适合中国情况,能一举解决中国社会种种问题的道路以实现社会理想。从孙中山的思想轨迹来看,他主要是从三对矛盾的解决作为出发点来构思他的民生主义的社会理想的:首先是顺应历史潮流与防患于未然的矛盾。孙中山认识到应该发展资本主义,但他又感受到当时西方的种种弊端,预见到西方必将会再次发生革命。因此既要学习西方又必须去其弊端。其次是“患贫”与“患不均”的矛盾,孙中山认为就中国情况,解决“贫”是当务之急。但他又认识到:欧美社会问题的出现主要在于“不均”,故不能放弃对“不均”问题的考虑。最后是坚持革命与防止动乱的矛盾。面对内忧外患,孙中山坚决主张革命。但若革命后步西方老路,必将出现新的两极分化和严重的社会问题而再次发生革命,而已贫困萎缩不堪的国民经不起如此折腾。因此既要坚持革命,又要为防止新内乱而必须政治、社会问题一起解决,“毕其功于一役”。从对这些矛盾的思考中孙中山提出了自己的社会理想,即民生主义。孙中山将民生主义具体地理解为“即贫富均等,不能以富者压制贫者是也”认为民生主义真正目的的达到,便是“孔子所希望的大同世界”。从这样的理解出发,孙中山将民生主义十分明确地归结为.“资本”与“土地”两大问题,从这两个方面人手来解决上述三项之矛盾。

解决“资本”问题的方法,孙中山提出“集产社会主义”的解决方法。实现“集产社会主义”的关键在分配问题,如何解决这个问题?关键在于将资本收归国有。国有即民有,这样可从根本上防止和解决分配不公问题。后来在实践中,孙中山又将“资产公有”发展为“节制资本”。

解决“土地”问题的方法,孙中山提出“平均地权”,后来又把它发展为“耕者有其田”。他想以此方法来防止资本主义制度下的贫富分化与对立,达到社会革命之目的。其土地政策思想主要源于西方资产阶级古典经济学家的地租论。

孙中山对通过民生主义方法实现他的“大同”社会理想是很有信心的,正如他自己所言:“三民主义,吾党所宗,以建民国,以进大同。”

五、无政府主义的社会理想

无政府主义的社会思潮在中国曾流行一时并产生广泛影响。特别是五四运动前后,其发展达到高峰,“甚至超过了马克思、列宁的科学社会主义和基尔特社会主义,在这三家社会主义中可以说是独占鳌头”。

无政府主义的社会否定和社会改造是与其对未来社会的美好预设联系在一起的,在无政府主义者看来,未来的理想社会实行公有制度,代表人物刘师复明确地说:“无政府则剿灭私产制度,实行共产主义,人人各尽所能,各取所需。”(《无政府浅说》,《晦鸣录》第1号)蒂甘、刘师培等也有类似的设想。在废除强权后,政治生活由自由组织的各种公会和团体主持,社会平等,个人独立;没有国界、国家、私有财产及家庭,没有法律和强权机关,没有宗教迷信。对照专制统治下的黑暗现实,无政府主义者所描绘的这幅蓝图确实有其诱人之处。如何实现这一社会呢?无政府主义者认为关键在于“唤起全世界人类本身之博爱心”。

六、马克思主义

马克思主义是资本主义矛盾的产物,工人阶级的世界观,是工人阶级认识世界和改造世界的思想武器。经过毛泽东的中国化,演变成毛泽东思想。其理想是:

(一)生产力高度发展、物质财富极大丰富

社会生产力的高度发展,既是共产主义社会实现的必要条件,也是共产主义社会本身的重要特征。在未来的共产主义高级阶段上,生产高度发达,社会产品极为丰富,财富的一切源泉充分涌流,为共产主义制度的实行和共产主义社会的进一步发展,提供了坚实的物质基础。

(二)社会占有生产资料并有计划地组织生产

适应高度发展的社会化大生产的需要,共产主义社会的生产关系发生了根本性变化。生产资料实现了社会所有,消灭了资本主义的生产资料私有制。生产资料私有制废除后,社会对生产资料的占有将与社会主义社会的国家所有制有所不同。在从社会主义向共产主义发展的过程中,社会主义的国家占有是必须的,但不是唯一的和永恒的。到共产主义高级阶段上,已没有了国家,也不会有国家占有。它应是自由平等的劳动者联合体对生产资料的共同占有和使用。至于劳动者联合体具有什么样的形式,有待于历史发展来说明。

(三)消费资料实行按需分配

在共产主义社会,个人消费品的分配方式是“各尽各能,按需分配”。共产主义社会的按需分配是高水平的,而不是低水平的。它不同于以往社会中曾存在过的某种社会群体内部按人们最基本的生存需要进行的平均分配。“按需分配”原则的实现是建立在高度发达的生产力水平和社会财富极大丰富的基础上的,是以旧式分工的消除和人的全面发展为基础的。人们精神境界的极大提高,也保证了“按需分配”的顺利实现。

(四)阶级、国家消亡,社会实现高度和谐

在共产主义社会中,阶级消灭了,阶级剥削和压迫不复存在。阶级是在社会发展的一定阶段上产生的现象,它的产生使人类社会陷入大规模的内部分裂和纷争之中。一个阶级对另一个阶级的经济剥削,以及为了维护这种剥削而建立的政治压迫,是人类社会中不平等的重要根源。有剥削、有压迫,就有反抗、有斗争。

随着阶级的消失国家也将消亡。到共产主义社会,国家失去了它的镇压对象和必要性,作为阶级压迫的工具的军队、警察、监狱等失去其作用,人类最终摆脱了国家这一不祥之物。

到共产主义社会,战争也不复存在。战争是人类的大悲剧。

在共产主义社会,“三大差别”归于消失。工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的分离,是人类活动的三个大的分工。

共产主义社会不仅内部是和谐的,而且社会与自然之间也达成了和谐。

(五)每个人自由而全面的发展

实现人的自由而全面的发展,是马克思主义追求的核心价值目标之一,也是共产主义社会的根本特征。

在西方有另一番景象。

一、柏拉图的和谐社会

柏拉图的和谐社会思想建立在他的善理念的基石之上。在柏拉图的哲学中,理念是其基本的 哲学观,而“善理念”是他的理念论的核心,是他进行政治思考的逻辑起点,也是他整个理念世界的最高点。柏拉图根据他的正义观建立他的“理想国”,他认为这种国家必将是一个和谐安定的社会。 如果人人能按照他的正义观的要求“必须在国家里执行一种最适合他天性的职务”而各 安其位,各司其职、各尽其责的话,那么就能建立起他所谓的和谐安定的“理想国”。柏拉图首先从个体的正义出发,通过理性的归纳,引出国家正义问题的讨论,并最终把二者 有机结合起来,构建了一个国家和个人的和谐统一的国家主义正义观。正如他所说“把正义 看作是最重要和最必要的事情,通过促进和推崇正义使自己的城邦走上轨道”。在柏拉图的和谐社会的思想中,教育可谓是使其实现的根本途径。柏拉图的和谐社会就是灵 魂的和谐,只有通过教育才能塑造他们的灵魂和培养他们的智慧、勇敢和节制德行,通过教 育不仅要培养公民的个人灵魂,而且主要是构建一个和谐统一的理想国的蓝图。

二、人文主义理想

人文主义思想是欧洲文艺复兴运动的核心,对当时的英国文学产生了重大影响。人文主义思想主要体现在:一、关注人性,以人为本,尊重人的价值和尊严,重视人的个性发展,毕业论文发表反对宗教神学对人性的束缚和心灵的压抑。二、主张灵肉和谐。肯定现实人生和尘世生活,追求个人幸福和世俗享乐。人文主义思想击碎了由来已久的神学统治一切的精神枷锁,肯定了个人的崇高和伟大,主张个人是自身命运的主宰。以“人”为本的“人文主义”与以“神”为本的“神道主义”背道而驰。它注重个人首创精神,提倡全面发挥个人潜能准崇人的自尊自信和人格魅力。

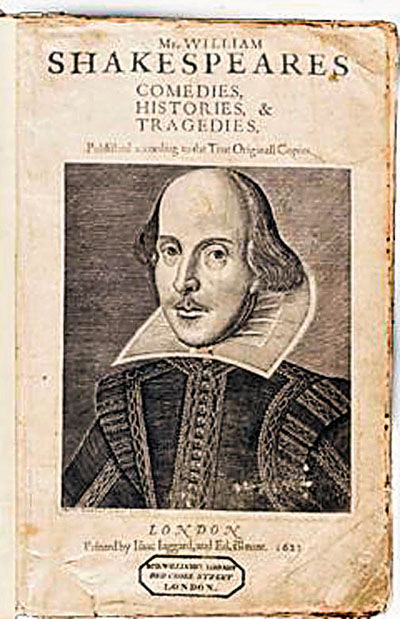

莎士比亚人文主义理想:

威廉·莎士比亚是英国文艺复兴时期最伟大的诗人之一。他一生创造了两首长诗(《维纳斯和阿多尼斯》(1592—1593)、《鲁克丽丝受辱记》(1593—159411和一百五十四首十四行诗,其中包含了许多以歌颂爱情、友情和真、善、美等人性光辉的不朽诗篇。莎士比亚的很多诗篇完成于其艺术创作的早期。这一时期莎士比亚人文主义思想和艺术风格逐渐形成。当时的英国正处于伊丽莎白女王统治的鼎盛时期,王权稳固,经济兴旺,国力昌盛。人心安定。此时的莎士比亚青春年少。意气风华。对人生寄予了美好的期望,对理想充满了无限的向往。作品中洋溢着乐观明朗、积极向上的主流色调。莎士比亚的十四行诗以优美的旋律和动听的辞章歌颂了世间最为美好的情感——爱情和友谊,征服了古往今来一代又一代的众多读者。莎士比亚的十四行诗流溢出强烈的感情和深邃的思想,闪耀着人文主义的光辉。这些思想无情地抨击了中世纪黑暗时代的封建礼教,热情赞扬了人的个性。宣称人的平等,赋予了人以崭新的内容和意义。达到了欧洲文艺复兴时期人文主义思想的最高水平。

三、启蒙时代的社会理想

启蒙时代理性的扩张从自然科学领域渗透到政治领域时,就产生了新一轮对国家和社会的想象。任何时代都不乏对柏拉图的追随和憧憬,当有人问你你是一位柏拉图主义者还是亚里士多德主义者时,你的答案包含的将是整个西方文明交错的哲学之道。在启蒙时代仍然是理想当道的时代,只不过这时戴上了科学和理性的帽子显得家底厚实罢了。按照分析精神,国家在社会学家的脑子里被看作了由个体意志结合而成的“物体”,可以拆解开来分析,发现国家何以成为国家的因果律,然后建构全新的理性的国家。“国家的普遍意志被看作是由个人的意志组成的,是这些个人的意志联合的产物。”所谓个人意志的组成,即社会契约。所以以法国为中心的启蒙思想对社会的想象都在围绕这个核心概念。

卢梭的社会契约论:

卢梭相信,一个理想的社会建立于人与人之间而非人与政府之间的契约关系。与约翰·洛克一样,卢梭认为政府的权力来自被统治者的认可。卢梭声称,一个完美的社会是为人民的“公共意志”(公意)所控制的,虽然他没有定义如何达成这个目标,但他建议由公民团体组成的代议机构作为立法者,通过讨论来产生公共意志。

社会契约论的主要表述是探究是否存在合法的政治权威,“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。”他所说的政治权威在我们的自然状态中并不存在,所以我们需要一个社会契约。在社会契约中,每个人都放弃天然自由,而获取契约自由;在参与政治的过程中,只有每个人同等地放弃全部天然自由,转让给整个集体,人类才能得到平等的契约自由。

虽然卢梭喜爱仁君胜过其它的政府形式,他对此表达得含糊其辞。他确实明确阐明政府必须分成三个部分:主权者代表公共意志,这个意志必须有益于全社会;由主权者授权的行政官员来实现这一意志;最后,必须有形成这一意志的公民群体。他相信,国家应保持较小的规模,把更多的权利留给人民,让政府更有效率。

人民应该在政府中承担活跃的角色。人民根据个人意志投票产生公共意志。如果主权者走向公共意志的反面,那么社会契约就遭到破坏;人民有权决定和变更政府形式和执政者的权力,包括用起义的手段推翻违反契约的统治者。

无论在西方还是在东方,革命家们与哲学家们都提出了对现实的不满,对未来的向往。即使有些不能实现,但还是能解放人们的思想。正是因为他们的努力,让人们认清世界的真相,正是因为这样的社会理想的实现的成功与失败的交错,让社会一小步一小步地向前发展。最终,将会达到我们梦寐以求的大同社会。

|